La sélection naturelle était envisagée par les naturalistes du XVIIIe siècle comme un mécanisme naturel protégeant les espèces des altérations, en privilégiant l’élimination des individus les plus faibles ; jusqu’à l’apparition du concept d’évolution formulée par Lamarck (1744-1829). Selon lui, l’évolution d’une espèce était non pas due au hasard, mais à une adaptation à l’environnement améliorée de génération en génération (Lamarck utilisait l’exemple des girafes cherchant à atteindre les branchages pour se nourrir). Cette hypothèse fit long feu à l’observation du terrain qui démontrait que si un individu pouvait manifester certaines adaptations anatomiques à ses conditions de vie, elles n’étaient jamais transmises à sa descendance.

Darwin sut contourner ce problème en intégrant la notion de hasard à l’hypothèse évolutionniste de Lamarck. Pour lui, la sélection naturelle opérait par le biais des mutations aléatoires se manifestant sur une beaucoup plus longue période de temps, les plus propices à la survie provoquant l’évolution de l’espèce.

Contrairement à ce que laisse croire le courant majoritaire de pensée ; la théorie évolutionniste est loin de faire l’unanimité chez ses propres adeptes qui se contredisent au sein de divers courants (théorie synthétique, neutralisme, équilibrisme ponctué, mutationnisme, néodarwinisme, macroévolution) pour tenter de résoudre les innombrables anomalies observées sur le terrain.

Citons W. R. Thompson, entomologiste de renommée mondiale, qui fut sollicité pour la rédaction de la préface de l’édition du centenaire de L’Origine des espèces de Darwin, et qui n’hésitait pas à écrire : « Cette situation dans laquelle des hommes s’unissent pour défendre une doctrine qu’ils sont incapables de définir scientifiquement et encore moins de démontrer avec toute la rigueur scientifique, essayant d’en maintenir le mérite auprès du public par la suppression des critiques et l’élimination des difficultés, cette situation est anormale et indésirable en science… Le succès du darwinisme a eu comme corollaire un déclin de la probité scientifique ».

Pour Colin Patterson, paléontologue du Musée d’histoire naturelle en Angleterre : « Personne n’a jamais produit une espèce grâce aux mécanismes de sélection naturelle. Personne n’a jamais pu s’en approcher et c’est sur ce point que la polémique se focalise dans le néodarwinisme (1).»

La sélection naturelle, principe de destruction

Ainsi l’évolution est censée se produire au hasard des mutations graduelles ou totales (selon les différents courants de pensée), la sélection naturelle se chargeant de favoriser les résultats les plus avantageux. Pourtant, toutes les observations de mutations faites à ce jour n’ont donné que des résultats désavantageux : malformations, stérilité, incapacités et handicaps divers.

Si la sélection naturelle s’exerce bel et bien en éliminant les plus faibles, elle ne fournit pas d’explication satisfaisante au passage d’une espèce à l’autre. Ce n’est pas parce que les individus les plus faibles d’un troupeau d’antilopes sont systématiquement tués par les prédateurs que les antilopes vont se changer en zèbres, chevaux ou lémuriens. À l’inverse de provoquer des modifications, le processus de cette sélection naturelle tend à préserver une espèce de toute dégénérescence et toute transformation. Les phalènes « mélaniques » (papillons) « étudiés » par l’Anglais Bernard Kettlewell en 1953, censées changer de couleur à cause de la pollution industrielle, se sont avérées n’être que deux variétés d’une même espèce, une claire et une sombre, dont les populations se sont vues devenir tour à tour plus ciblées par leurs prédateurs, du fait du changement de couleur de l’écorce des arbres provoqué par la pollution.

Pierre-Paul Grasse, éminent zoologue français et auteur d’une encyclopédie en 35 volumes Traité de Zoologie, ancien président de l’Académie française des sciences, écrivit : « La théorie de J. Huxley et des autres biologistes selon laquelle l’évolution fonctionne avec le mécanisme de la sélection naturelle, n’est rien d’autre qu’une observation des réalités démographiques, de l’agitation régionale des génotypes et de la dispersion géographique. La majorité des espèces observées subsistent sans subir la moindre modification pendant des dizaines de milliers d’années. Les agitations apparaissant à la suite des contraintes environnementales lorsqu’elles sont prises en compte avec les modifications génétiques antérieures, ne peuvent être utilisées comme des preuves de l’évolution ; la plus belle démonstration de ceci sont les espèces vivantes n’ayant subi aucune modification depuis des millions d’années (2). »

La lacune des fossiles

|

Si la théorie de l’évolution était exacte, on aurait dû découvrir les fossiles retraçant les étapes successives d’une espèce à l’autre ; au lieu de cela, les espèces apparaissent spontanément, totalement formées et abouties pour ne plus évoluer ensuite. Le problème n’est pas l’absence de quelques chaînons manquants mais celui de leur ensemble. Et ce n’est faute d’exemplaires découverts depuis le début de la paléontologie. Selon Porter Kier, de la Smithsonian Institution : « Dans les musées du monde entier sont conservés une centaine de millions de fossiles, tous catalogués et identifiés (3). » Pour Richard Carrington, dans son livre Histoire de la Terre : « Grâce aux fossiles, les paléontologistes peuvent maintenant nous donner une excellente image de la vie telle qu’elle existait dans les périodes anciennes (4). »

Le célèbre Derek W. Ager, paléontologue évolutionniste de renom confesse l’extrême difficulté posée par l’observation des fossiles : « Notre problème est le suivant : lorsque les archives de fossiles sont étudiées en détail, que ce soit au niveau des espèces ou des genres, nous sommes confrontés continuellement à la réalité suivante : nous ne voyons pas des groupes évoluer de façon progressive, mais plutôt apparaître subitement (5).»

Le paléontologue, Mark Czarnecki se fait également l’écho de cette problématique : « Le plus grand obstacle à la démonstration de la théorie de l’évolution a toujours été les traces fossiles… Ces traces n’ont jamais révélé les formes transitoires supposées par Darwin. Les espèces apparaissent subitement et disparaissent de la même manière. Cette situation inattendue, appuie l’argument de la création des espèces (6).»

Le célèbre biologiste, Francis Hitching, écrit : « Si nous trouvons des fossiles, et si la théorie de Darwin est fondée, des traces montrant l’évolution graduelle d’une espèce vers une autre espèce plus complexe, ces petites “transformations” progressant de génération en génération devrait très bien être conservées. Cependant, la situation est tout autre. En réalité, c’est exactement le contraire de l’allégation de Darwin soutenant que « d’innombrables formes transitoires doivent exister, mais pourquoi n’arrive-t-on pas à les trouver dans les innombrables couches terrestres ? » Darwin pensait que « cette lacune des fossiles » serait comblée par les fouilles futures. Or, les fouilles ont beau être aussi nombreuses qu’attendu, on observe que quasiment toutes les espèces découvertes, sans exception, ressemblent énormément aux espèces vivantes actuelles (7).Face à cette absence criante de traces dans les archives de la paléontologie, et à la suite de la découverte de la complexité des mécanismes de la génétique au début du XXe siècle, les darwiniens remplacèrent le concept d’évolution graduelle par celui de macro-mutations. Le problème devint alors insoluble au regard de l’importance démesurée des conditions à remplir pour répondre favorablement à cette thèse.

La complexité irréductible

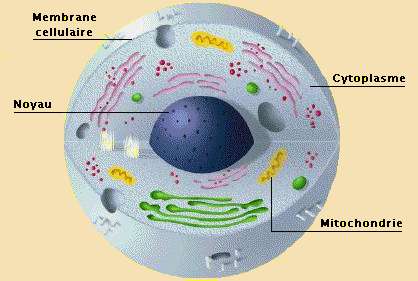

Elle s’applique à tout système ou organe qui ne saurait remplir sa fonction en l’absence de l’une de ses composantes. Ainsi en est-il de l’œil qui ne saurait remplir son rôle avec une cornée opaque, de l’aile qui ne pourrait permettre le vol avec des plumes trop courtes, ou encore de la briques élémentaires des organismes vivants que constitue la cellule. L’absence de l’une de ses très nombreuses organelles, ou un simple dérèglement de la complexe harmonie rend tout bonnement impossible sa survie, encore moins sa multiplication. La cellule ne peut attendre que le hasard des mutations, tel que celui présidant à la sélection naturelle, lui permette de se développer. Dans l’hypothèse évolutionniste, elle s’avère totalement formée et fonctionnelle dès son apparition sur Terre. C’est évidemment le cas pour des systèmes mille fois plus complexes comme l’œil, l’aile, le rein, etc. Pour W. H. Thorpe, professeur en zoologie à l’université de Cambrige, « la cellule la plus élémentaire constitue un “mécanisme” plus complexe que n’importe quelle machine imaginée à ce jour, sans parler de celles conçues par l’homme (8) ». Puisque la sélection naturelle est seule déterminée par le hasard des mutations, elle est dénuée de conscience et de volonté, et incapable d’anticiper une telle succession de transformations. Ce casse-tête n’avait pas échappé à Darwin : « Si la démonstration pouvait être faite que l’organe complexe existe sans avoir été formé par de nombreuses petites modifications successives, ma théorie ne tiendrait plus. » Et encore au sujet de l’œil, dont la complexité est extraordinaire : « Les yeux, aujourd’hui, me donnent des sueurs froides (9) » et : « De supposer que l’œil, avec toutes ses capacités d’adaptation inimitables pour ajuster le foyer sur différentes distances, pour admettre différentes quantités de lumière et pour la correction de l’aberration sphérique et chromatique, pourrait avoir été créé par sélection naturelle, semble, je l’admets librement, absurde au plus haut degré (10).»

Un insecte illustre au mieux la question de complexité irréductible et a fait couler beaucoup d’encre : le scarabée bombardier (Brachinus), étudié en 1961 par le Pr Schildkrecht (chimiste allemand) qui est équipé de deux glandes sécrétant 10 % d’hydrogène et 23 % de peroxyde d’hydrogène, de deux chambres de stockage communicantes, de deux chambres de combustion et de deux conduits pouvant être dirigés comme des canons à l’arrière. L’ensemble du procédé permet au scarabée de produire une explosion dirigée contre ses prédateurs. Sa complexité empêche de le concevoir comme le résultat d’un processus évolutif graduel ; seule l’apparition du système totalement abouti est envisageable raisonnablement.

Les exemples de complexité irréductibles dans la nature ne sont pas des exceptions mais constituent bien la règle, n’en déplaise aux tenants de l’évolutionnisme.

Les probabilités de l’évolution

Une autre question est évidemment cruciale pour la théorie de l’évolutionnisme : celle de l’apparition de la première cellule vivante sur Terre. Rappelons simplement ici que ces premières formes de vie, bactéries capables de résister à des conditions extrêmes, sont appelées procaryotes

et existent depuis 4 milliards d’années.

Problème : elles sont apparues complètes et représentent une biochimie moléculaire et protéinique très complexe. On peut illustrer la gageure qu’une telle complexité ait pu apparaître à partir de constituants minéraux par l’allégorie de la probabilité qu’une rafale de vent passant sur une décharge de ferraille aboutisse à l’assemblage parfait d’un Boeing 747, ou qu’un tas de briques jetées en l’air composerait une maison finie en retombant. Les mathématiciens qui ont voulu calculer la probabilité pour qu’une simple protéine puisse naître du hasard de la rencontre de ses constituants que sont les acides aminés, et de leur agencement dans le bon ordre, ont conclu à un résultat de 1 chance sur 10950 (un 1 suivi de neuf cent cinquante zéros) que l’on peut évidemment évaluer comme nulle. Développée à la probabilité d’une succession d’heureux hasards menant à la formation d’organes tels que l’œil, le rein, l’oreille…, on parvient à 1 chance sur 105400 ! Même celui qui gagnerait au loto un million de fois de suite se trouve loin du compte.

Au final, la parabole de l’horloger illustre bien l’attitude adoptée par les évolutionnistes : un homme qui découvre une horloge en se promenant sur une plage, et qui en déduit qu’il s’agit du résultat d’une série d’évènements naturels comme le vent, la pluie, le soleil, le gel, l’accouplement d’une huître avec une paire de ciseaux, plutôt que de considérer la possibilité de l’existence d’un ou plusieurs horlogers qui l’auraient conçue.

Les véritables enjeux de l’évolution darwinienne

Presque toutes les traditions humaines font référence à des êtres venus du ciel. Ici, un détail du grand panneau de la grotte de Pech-Merle (Lot).

|

On peut se poser clairement la question des raisons qui fonde un tel obscurantisme chez ceux qui se réclament pourtant de la méthode scientifique. S’agit-il d’une impossibilité carriériste pour les chercheurs de remettre en cause un dogme aussi largement partagé et puissamment établi, ou d’une volonté idéologique de s’opposer à tout prix à ce qui met à mal l’adulation du dieu « hasard » ? Clairement en jeu : la crainte de faire le jeu des fondamentalistes du créationnisme, dans l’ignorance de théories alternatives comme celles d’interventions exoplanétaires. Malheureusement, la théorie de l’évolution fut un élément déterminant de formatage subtil des consciences dont se saisirent les idéologies des deux siècles passés. L’idéologie de Karl Marx, parce que tenante de l’athéisme, se saisit avec enthousiasme de l’évolutionnisme pour y voir son fondement scientifique matérialiste. Marx souhaita même dédier son livre fondateur "Le Capital" à Darwin qui refusa. Le nazisme s’en réclama ouvertement, trouvant dans le principe de « survie » des plus aptes un justificatif à son idéologie de domination raciste (petit rappel, le sous-titre de L’origine des espèces était : La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie). Mussolini trouva quant à lui une formidable justification de son mépris affiché pour la paix, qu’il décrivait comme une décadence défavorable à l’évolution. La guerre représentant pour l’humanité, par opposition, l’ascenseur le plus efficace vers un stade supérieur. Peu de doutes à avoir sur l’intérêt considérable représenté par l’évolution aux yeux d’une mondialisation néo-libérale assurément organisée au service du plus fort. Il est édifiant de percevoir communément employés dans les médias économiques les termes de « prédateurs », de « jeunes loups », de « loi de la jungle », un système au service du plus fort (darwinisme social), malgré ses conséquences destructrices pour l’intérêt commun et l’écosystème planétaire.

Alors que de nombreux éléments contredisent la théorie de l’évolution :

- apparition spontanée des espèces mammifères, des oiseaux, des animaux domestiques.

- caractère inchangé de familles entières animales (reptiles, insectes…) ou végétales.

- absence d’intermédiaires entre proches espèces sauvages et domestiques en apparence apparentées.

- absence de souches sauvages identifiées d’espèces animales et végétales (les évolutionnistes estiment que les hommes du néolithique ont su anticiper et se transmettre sur de très nombreuses générations les principes de sélection génétique pour aboutir aux céréales à partir des espèces sauvages de graminées sans valeur nutritive), etc.

L’hypothèse d’une intervention extérieure à la Terre, amenant ces nouvelles espèces, permet de répondre à toutes les questions posées par l’observation scientifique. Or, la quasi-totalité des traditions humaines font référence aux êtres venus du ciel (les elohim de la bible, qui trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qu’il leur plut» Gn 6:2), à leur propre origine cosmique (amérindiens, Dogons), à des dieux voyageant sur des chars célestes (Inde), etc.

Nos deux articles suivants proposent une interprétation très intéressante des mythes de Sumer et présentent la personnalité réelle de ceux qui y sont décrits comme des dieux, leurs origines et leurs dessein. Ils jettent un éclairage très différent du consensus majoritaire de la pensée historique et anthropologique sur les évènements qui se déroulèrent jusqu’à nos jours, suggérant les vrais enjeux, des luttes qui secouent plus que jamais l’humanité.

Fausses pistes et supercheries de l'évolution Gros comme une baleine

Premier exemple d’histoire à dormir debout, celle de l’évolution ayant mené à l’apparition des baleines, publiée dans la pourtant très sérieuse et réputée revue National Geographic : « La dominance des baleines dans le monde des immenses créatures a apparemment commencé il y a soixante millions d’années, lorsque des quadrupèdes mammifères poilus se sont aventurés dans l’eau à la recherche de nourriture ou de sanctuaire. Avec les années qui passaient, des changements se sont produits. Les pattes postérieures ont disparu, les pattes frontales se sont transformées en nageoires, les poils ont cédé la place à un épais et doux manteau blanc, les narines se sont déplacées vers le haut de la tête, les pattes se sont élargies en queue, et dans ce monde d’eau flottable, le corps est devenu énorme.» Victor B. Scheffer, «Exploring the Lives of Whales», National Geographic, vol. 50, December 1976, p. 752.

Des écailles à la fourrure

« Quelques reptiles des contrées froides ont commencé à développer une méthode pour maintenir la chaleur de leur corps. Leur production de chaleur augmentait lorsqu’il faisait froid et la perte de chaleur a été réduite lorsque les écailles ont rétréci et sont devenues plus pointues, puis elles ont évolué en fourrure. La transpiration était aussi une adaptation afin de réguler la température du corps, une astuce pour refroidir le corps, en cas de nécessité, à travers l’évaporation de l’eau. Accidentellement, les jeunes reptiles léchèrent la transpiration de leurs mères pour se nourrir. Quelques glandes de la transpiration ont commencé à sécréter un liquide de plus en plus riche, qui allait devenir du lait par la suite. Ainsi, les jeunes de cette première génération de mammifères ont eu un meilleur départ dans la vie. » George Gamow, Martynas Ycas, Mr. Tompkins Inside Himself, London : Allen & Unwin, 1968, p. 149.

La récapitulation embryonnaire

Voici une théorie qui a la vie dure, et dont les enseignants et autres milieux autorisés (on se demande par qui ?) continuent de se faire l’écho sous le vocable savant de « la phylogénèse récapitulée par l’ontogénèse » ou plus communément de la « récapitulation embryonnaire » : formulée par le professeur Ernst Haeckel au XIXe siècle, darwiniste et auteur de la loi de la récapitulation embryonnaire selon laquelle le fœtus humain passe par les mêmes étapes que celles de l’évolution. D’une cellule unique, il devient multicellulaire puis prend la forme d’un poisson avec des branchies puis celle d’un singe avec une queue, pour finalement parvenir au stade humain... Mais lorsque ses croquis furent examinés à la lumière d’une connaissance meilleure du fœtus, on y décela des altérations et déformations qu’il reconnut intentionnelles et lui valurent une condamnation par l’Université de Iéna. Haeckel déclara : « Je suis condamnable à 100 %... si ce n’était le fait que des centaines des meilleurs observateurs et biologistes se trouvent sous la même condamnation ». Le plus édifiant est de constater que malgré cela, cette théorie continua d’être enseignée durant plus de cent ans à des millions d’étudiants.

L’homme de Piltdown

L’histoire de la science doit cette superbe mystification à Arthur Smith-Woodward, directeur du Musée britannique d’histoire naturelle à Londres, et à Charles Dawson, docteur en médecine et paléontologue amateur, qui affirmèrent avoir découvert une mâchoire aux aspects simiesques et une partie de crâne d’hominidé dans une sablière près de Piltdown, en Angleterre. La mâchoire semblait bien avoir appartenu à un singe, quoiqu’elle ne comportât pas les grandes dents que cet animal a d’ordinaire dans sa mâchoire; elle était d’autre part toute brune et donnait l’apparence d’un très grand âge.

On avait enfin trouvé le « chaînon manquant » !

Après quarante années de présence de « l’homme de Dawson » dans les musées, on réalisa que le crâne n’avait que 2000 ans au lieu des 500 000 annoncés, et que la mâchoire n’avait que quelques dizaines d’années et avait été vieillie (dents limées) chimiquement puis enterrée à dessein.

La « météorite » d’Orgueil

Encore une très jolie fraude, probablement élaborée en réaction au discours de Pasteur qui s’était évertué à démontrer l’impossibilité de toute génération spontanée, mettant à mal la théorie de Darwin. On découvrit alors des matériaux organiques dans un fragment de météorite qui s’avéra un siècle plus tard avoir été astucieusement introduit à l’aide d’un liant, puis surchauffé pour imiter les effets de la rentrée atmosphérique.

Le jugement de Scopes

À l’occasion de ce jugement opposant évolutionnistes et créationnistes en 1925, on entendit en qualité de témoin le Dr Henry Fairfield Osborn, paléontologue le plus renommé des USA, qui déclara qu’avait été découverte la preuve de l’existence d’un homme singe un million d’années auparavant au Nebraska. Les vérifications d’autres chercheurs révélèrent, après que la communauté scientifique internationale ait attribué le nom de Hesperopithecus haroldcookii à cette trouvaille historique, que cette « preuve » consistait en une seule dent, dont on découvrit un second exemplaire, et qu’elle provenait d’une espèce disparue de porc. Le Dr Duane Gish, expert en fossiles, se fendit alors d’un amusant commentaire : « Il ne s’agit ni d’un singe proche de l’homme ni d’un homme proche du singe, mais tout simplement d’une espèce disparue de porc. Je crois qu’il s’agit là d’un cas où un savant a fait un homme à partir d’un porc et où un porc a fait un singe à partir d’un savant ».

Le Pithecanthropus erectus

ou « homme de Java » fut découvert en 1891 par Eugène Dubois, anatomiste hollandais, dans le lit d’une rivière. Les vestiges (une calotte crânienne simiesque et un fémur humain) restèrent cachés 30 années durant par l’inventeur qui ne mit à disposition que des moulages de plâtre. Il confessa avant de mourir la supercherie : les sites de découverte des os étaient distants de 15 mètres et la calotte crânienne voisinait deux crânes d’homme moderne. Les évolutionnistes continuent, malgré cela, à placer l’homme de Java dans les diagrammes pédagogiques retraçant l’évolution de l’humain.

Australopithèque

Rien n’est moins sûr que la bipédie des australopithèques, dont le plus complet est la célèbre « Lucy ». Seul son genou serait effectivement attribuable à la famille humaine, sinon que l’inventeur, Donald Carl Johanson, admit l’avoir découvert à plusieurs kilomètres, dans des strates encore plus anciennes. Quant aux restes, très érodés de la hanche, la controverse existe encore sur ses caractéristiques de bipédie.

East Side Story

Cette théorie émise en 1981 par Yves Coppens, un des plus célèbres paléontologues, n’hésitait pas à reprendre les principes lamarkiens de l’adaptation des espèces aux conditions environnementales (le cou des girafes s’allongeant avec leurs besoins d’atteindre les branchages), pourtant devenus caduques par la découverte de la génétique qui ne permet pas de considérer transmissibles les adaptions d’un individu à sa descendance. L’idée qui consistait à expliquer le passage à la bipédie par une modification climatique de l’Afrique de l’est qui changea les forêt en savanes. Yves Coppens eut l’honnêteté de reconnaître que les récentes découvertes de plusieurs bipèdes (Abel et Toumaï) invalidaient sa théorie.

Notes

1. «Cladistics», Interview avec Brian Leek, Peter Franz, 4 mars 1982, BBC.

2. Pierre Paul Grassé, “Evolution on Living Organisms”: Evidence for a New Theory of Information, Academic Press, Ocak 1978, s. 122.

3. New Scientist du 15 janvier 1981, p. 129.

4. Payot, 1956, p. 51.

5. Derek A. Ager, «The Nature of the Fossil Record», Proceedings of the British Geological Association, cilt 87, 1976, s. 133.

6. Mark Czarnecki, «The Revival of the Creationist Crusade», MacLean’s, 19 Ocak 1981, s. 56.

7. Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, Tichnor and Fields, New Haven, 1982, s. 40.

8. W. R. Bird, The Origin of Species Revisited., Nashville: Thomas Nelson Co., 1991, pp. 298-99.

9. Lettre de Charles Darwin, Londres, 1888,V2-273.

10. Brill, Dieter R., Falk, David S. and Stork, David G. Seeing The Light: Optics in Nature, Photography, ColourVision, and Holography, Harper & Row Publishers Inc., New York, 1986, pp. 192-193.

Interventionnisme

--------------------------------------------------------------------------------

LA TROISIEME VOIE

Les êtres humains

|

seraient le produit de « génies de la génétique », les dieux Anunnaki, et non le fruit d’une évolution fortuite. Objectif : créer une sorte de « bétail » à leur service. Une thèse qui s’appuie sur les dernières recherches en génétique et sur une autre lecture de la Bible et des grands mythes.

Des « dieux » de chair et de sang ont eu recours à la manipulation génétique pour créer des êtres humains « à leur image » en vue d’en faire des esclaves. C’est la stupéfiante conclusion que l’on peut tirer d’une interprétation littérale de textes vieux de 5000 ans découverts par des archéologues au cours du siècle dernier en Mésopotamie. Dans cet article, je vous apporte des preuves scientifiques issues de ces textes anciens venant corroborer cette affirmation, tout en suggérant que les « dieux » qui nous ont créés vivent peut-être encore à nos côtés aujourd’hui, bénéficiant d’une longévité génétique sans précédent. Aussi incroyable que cela puisse paraître à première vue, il se pourrait bien que ces « dieux » gouvernent la Terre depuis près de 270 000 ans.

Plus récemment, au cours de ces 13 000 dernières années, il semble que des dieux individuels aient tour à tour pris le « pouvoir » sur la Terre selon une « horloge stellaire » divisant le cycle précessif de 25 920 ans de la Terre en douze périodes. Il existe encore aujourd’hui des preuves de cette horloge stellaire sur les sites énigmatiques de Stonehenge en Angleterre et du Machu Picchu au Pérou. L’analyse de cette horloge stellaire offre des arguments scientifiques permettant de penser que des dieux de chair et de sang – nos créateurs – préparent leur retour imminent parmi nous.

Les sites qui invalident le paradigme historique

L’un des blocs de pierre de 800 tonnes retrouvés à Baalbek, au

Liban.

Ces dernières années, de nouvelles découvertes ont bouleversé fondamentalement nos idées préconçues sur le passé de l’humanité. Le changement de paradigme auquel on assiste actuellement est axé sur l’Égypte, où la découverte d’une porte secrète à l’intérieur de la Grande Pyramide et, indépendamment de celle-ci, la datation du Sphinx le faisant au moins remonter à la période comprise entre l’an 10500 et l’an 8000 av. J.-C. ont captivé l’imagination du public. Ce que l’on sait moins, c’est que l’usinage par ultrasons, technologie qui n’a été découverte qu’à la fin du XXe siècle, a très certainement été utilisé pour découper les blocs de granit de l’Égypte antique.

Ces anomalies historiques ne se limitent pas à l’Égypte. Partout dans le monde se trouvent des sites – tels que Stonehenge, Tiwanaku (Tiahuanaco), Nazca, Baalbek, et, maintenant, des structures sous-marines au Japon– qui ne cadrent pas avec l'orthodoxie historique. À Baalbek au Liban, pour ne citer qu’un exemple, une plateforme ancienne en pierre comporte trois blocs de pierre de 800 tonnes chacun qui ont été placés dans un mur à six mètres de hauteur.

Même les ingénieurs d’aujourd’hui équipés des grues les plus modernes auraient du mal à réaliser une telle construction. En résumé, il semble que nous ayons hérité d’une préhistoire obscure sous la forme de pierres, cartes et mythologies que notre technologie du XXe siècle ne nous a permis de reconnaître que tardivement.

Ces anomalies historiques ont conduit de nombreux auteurs à se rabattre sur l’Atlantide. Cependant, je pense que l’on peut faire remonter les connaissances avancées des Égyptiens, des Mayas d’Amérique centrale et de bien d’autres peuples anciens à la civilisation de Sumer qui a émergé de façon soudaine et mystérieuse il y a 6 000 ans. Les Sumériens considéraient leur culture comme un don non pas de l’Atlantide mais « des dieux », et que ces dieux avaient créé l’humanité. Au vu des traces matérielles dont on dispose, peut-on se permettre d’écarter les déclarations des Sumériens ? Bon nombre d’entre nous trouverons le concept de « dieux » plutôt étranger ou insensé, car nous avons été conditionnés à croire éventuellement en un Dieu unique et à ne voir dans les dieux avec un « d » minuscule que des idoles, des êtres surnaturels ou des manifestations de la mythologie primitive. Ces idées préconçues sont l’héritage de 2 000 ans d’un monothéisme qui a non seulement déformé la signification originelle des textes anciens mais, plus important encore, a obscurci notre façon de penser.

Les dieux sumériens créateurs de l’humanité

Si le terme « dieux » est rempli de connotations gênantes pour nous, les Sumériens n’avaient pas les mêmes problèmes et considéraient

|

ces dieux comme des êtres de chair et de sang qui, en raison de leur statut et de leur technologie supérieurs, régnaient sur l’humanité. Ils les appelaient « les Anunnaki », ce qui signifie « ceux qui sont descendus du paradis sur la Terre ». L’affirmation sumérienne selon laquelle l’homme a été créé par les dieux Anunnaki implique clairement que notre évolution n’est pas le fruit du processus darwinien de sélection naturelle. Une affirmation aussi discutable repose-t-elle sur une quelconque base scientifique ?

L’évolutionniste Stephen Jay Gould a effectivement parlé de « l’improbabilité flagrante de l’évolution de l’homme». Permettez-moi de souligner l’ampleur de ces improbabilités. Si nous utilisons un singe comme point de départ, il faut un nombre significatif de grands sauts évolutionnaires pour qu’il évolue en homme. Les scientifiques conviennent que la mutation est le mécanisme par lequel s’opère la sélection naturelle, mais ils admettent aussi que la grande majorité des mutations sont dommageables. Ils reconnaissent en outre que le mécanisme mutationnel doit prendre beaucoup de temps parce que les mutations qui produisent de grands changements (macromutations) sont particulièrement dangereuses pour la survie d’une espèce. Par ailleurs, selon eux, si une mutation positive doit avoir lieu au sein d’une espèce, elle ne se produira que dans des circonstances propices, telles que l’isolement d’un petit groupe.

Cette combinaison de facteurs improbables, associée à la courte période de six millions d’années durant laquelle le singe a soi-disant évolué en homme, a sérieusement mis dans l’embarras certains de nos plus grands penseurs et scientifiques évolutionnistes tels que Roger Penrose et Noam Chomsky.

En 1954, on pensait que la lignée des hominidés ayant donné naissance à l’humanité s’était différenciée d’un primate 30 millions d’années plus tôt et que nous avions continué à évoluer progressivement jusqu’à notre forme actuelle. Cette période de 30 millions d’années donne une idée objective du temps que cette évolution a pu prendre. Toutefois, quand ils ont appris que cette scission ne s’était produite qu’il y a six millions d’années, les évolutionnistes ont été obligés de supposer un rythme d’évolution bien plus rapide pour expliquer notre existence.

L’autre découverte déconcertante réalisée depuis 1954 est le progrès évolutionnaire incroyablement lent accompli par l’Homo erectus et ses prédécesseurs jusqu’à il y a environ 200 000 ans. D’une belle ligne droite, le graphique de l’évolution s’est donc transformé en explosion soudaine.

Le grand pouvoir du darwinisme, selon ses partisans tels que Richard Dawkins, est que, si on lui accorde suffisamment de temps, la sélection naturelle peut expliquer tout et n’importe quoi. Mais lorsqu’il s’agit de l’humanité, le manque de temps devient un problème majeur.

A combien peut-on estimer la probabilité que l’humanité ait bénéficié non pas d’une seule mais de plusieurs macromutations en six millions d’années seulement ?

Afin d’illustrer ce point plus en détails, les darwinistes affirment souvent que nous présentons des similarités remarquables avec le chimpanzé puisque notre ADN est identique à 98 %.

J’aimerais prendre ce taux à l’envers et demander comment une différence génétique d’à peine 2 % peut expliquer les nombreux attributs « à valeur ajoutée » de la race humaine : le cerveau de plus grande taille, le langage et la sexualité, pour n’en citer que quelques-uns. En outre, n’est-il pas étrange que l’Homo sapiens ne possède que 46 chromosomes contre 48 chez le chimpanzé et le gorille ? La théorie de la sélection naturelle a été incapable d’expliquer comment la fusion de deux chromosomes – un changement structurel majeur – avait pu se produire en si peu de temps.

Comment l’hominidé connu sous le nom d’Homo erectus, demeuré inchangé après 1,2 million d’années, s’est-il soudain transformé il y a 200 000 ans en Homo sapiens doté d’un cerveau dont la taille a augmenté de 50 %, de facultés langagières et d’une anatomie moderne ? L’un des principes centraux du darwinisme est que « la nature ne dote jamais une espèce de plus d’attributs qu’il ne lui en faut dans sa vie quotidienne ». Où était donc le concurrent qui a obligé le cerveau de l’Homo sapiens à évoluer à un degré aussi extrême tant en taille qu’en complexité ? À cause de quel rival les facultés intellectuelles sont-elles devenues aussi essentielles à la survie ? Qui donc essayions-nous de surpasser ?

Il y a un siècle, la génétique était une science inconnue, il aurait donc été ridicule de suggérer que l’idée biblique de la création divine n’était en réalité qu’une intervention génétique, physique. De nos jours, l’intervention à laquelle font allusion les textes sumériens ne peut plus être écartée aussi facilement.

Force est de reconnaître qu’en ce début du XXIe siècle, nous possédons désormais la faculté génétique d’agir comme des « dieux » en créant la vie dans une éprouvette. Ce changement fortement ciblé dans les 2 % de l’ADN humain, tel que décrit à l’instant, défie le darwinisme mais fait fortement penser à une forme d’intervention génétique.

Par ailleurs, la possibilité que notre ADN soit semi-extraterrestre pourrait permettre d’expliquer les nombreuses anomalies de l’humanité qui ont été citées par les partisans de la théorie de l’évolution de l’humanité.

L’idée d’une amélioration génétique imputable aux dieux Anunnaki (j’ai appelé cela « l’interventionnisme ») offre une alternative au débat classique entre l’Église et la Science. Plus important encore, elle nous donne le choix entre deux théories scientifiques.

Par le passé, les évolutionnistes se sont efforcés de faire rentrer l’humanité dans leur théorie de la sélection naturelle tout simplement parce qu’aucune autre théorie scientifique ne semblait exister. Ils ne pouvaient envisager une intervention génétique pour la simple et bonne raison que la science de la génétique n’existait pas. Aujourd’hui encore, leurs yeux et leur esprit demeurent fermés à la possibilité d’une intervention en raison du préjugé très répandu qui ne voit dans « les dieux » qu’un simple fatras mythologique.

Pourquoi ? Cela fut en partie induit par les représentations des dieux hindous et égyptiens qui combinent traits humains et animaux. Toutefois, ces images zoomorphiques irréelles étaient conçues pour représenter certains attributs de vrais dieux anthropomorphiques remontant à une ère antérieure.

Si nous remontons jusqu’à la civilisation de Sumer où les gens vivaient aux côtés de leurs dieux, nous découvrons alors que les dieux Anunnaki étaient bel et bien dépeints comme des humains (illustration ci-dessus). Le terme « dieux » doit donc être compris comme désignant des êtres de chair et de sang technologiquement avancés qui nous ont créés « à leur image » et nous ressemblent donc physiquement. Si nous les croisions aujourd’hui, ils passeraient inaperçus. Un problème conceptuel encore plus grand se pose lorsqu’il s’agit de l’immortalité supposée des dieux Anunnaki, thème sur lequel je me concentre dans cet article.

Une longévité prolongée prise pour l’immortalité

Représentation d’Enki, fils d’Anu, dieu suprême sumérien.

|

Selon un texte ancien connu sous le nom de l’Atra-Hasis, ce même dieu qui a créé l’homme a aussi sauvé Noé du Déluge et a plus tard été vénéré par le peuple sumérien durant la période 3800-2000 av. J.-C. Si ce dieu, connu sous le nom d’Ea ou d’Enki, était le véritable créateur de l’Homo sapiens comme on le prétend, il devait alors être âgé d’au moins 180 000 ans à l’ère sumérienne. Il n’est donc pas surprenant que les érudits n’aient vu dans ces affirmations que de la mythologie romancée.

L’exemple que je viens de citer est typique des textes anciens qui attestent immanquablement de l’immortalité des dieux. Mais si ces dieux n’étaient immortels qu’en apparence ? Si leur immortalité apparente n’était en fait qu’une longévité prolongée ?

Rétrospectivement, nous trouvons bien des indices textuels montrant que les Anunnaki ont quand même souffert des effets du vieillissement sur le très long terme. Ninharsag, par exemple, déesse ayant contribué à créer l’homme, fut par la suite connue en Égypte sous le nom de « la Vache » – désignation peu flatteuse évocatrice de la vieillesse. Le dieu cananéen El, pour sa part, fut décrit dans un texte ancien comme portant une barbe grise.

Qu’est-ce que la science moderne a à dire sur la question de la longévité prolongée ? Est-il physiquement possible qu’un corps humain survive des milliers d’années ? Passons en revue les dernières découvertes de la génétique.

Par le passé, on aurait pu nous pardonner de penser que notre corps ne faisait que s’user sous l’effet du stress de la vie quotidienne. Cependant, nous savons désormais que le vieillissement est génétiquement préprogrammé dans les cellules du corps humain. Lorsque nos cellules se divisent, la scission d’une cellule en deux implique une duplication du message génétique (le génome humain) que portent les 46 chromosomes de chaque cellule humaine. Mais au lieu d’une duplication exacte, notre programme génétique se détériore progressivement sous l’effet d’un processus de duplication imparfait. Lorsqu’un nombre suffisant de ces erreurs génétiques (ou mutations) s’est accumulé dans nos cellules, les effets du vieillissement deviennent visibles.

Le généticien Steve Jones décrit le vieillissement comme une « crise d’identité biologique » et explique que notre corps s’appuie sur un mode d’emploi imparfait, bourré de fautes d’impression ». Le professeur Rajinder Sohal de la Southern Methodist University de Dallas, au Texas, déclare qu’« après l’âge de 55 ans, la vie devient très vite infernale parce que la vitesse de détérioration est multipliée par deux tous les six ans ». Cette accélération de la vitesse de dégradation génétique est si grave que, lorsque nous atteignons l’âge de 80 ans, un tiers critique de notre protéine a été endommagé.

En juin 1995, on a annoncé que des scientifiques avaient découvert un gène de la longévité qui pouvait prolonger la vie de vers de terre microscopiques jusqu’à 65 %. Une équipe dirigée par Tom Johnson de l’Institut de génétique comportementale de l’Université du Colorado a découvert un gène, baptisé « Age-1 », qui régulait la capacité des vers à réparer leurs cellules. En réalisant des expériences sur des mutations de ce gène, ces chercheurs ont découvert qu’une de ces mutations améliorait considérablement la résistance des vers aux toxines, aux fluctuations de température et au rayonnement ultraviolet. L’équipe pense que cette avancée majeure représente le premier pas vers la compréhension de la façon dont les cellules qui dégénèrent avec l’âge peuvent être réparées. Ils espèrent que d’ici dix ans, on aura cerné l’équivalent humain d’Age-1, permettant ainsi de prolonger la vie humaine de plus de quarante ans.

En décembre 1995, on a appris que le Dr Barbara Bregman et des équipes de l’Université de Zürich et de l’Université de Georgetown à Washington DC, avaient également fait une autre grande découverte, qualifiée de « saint graal de la neurobiologie ». On avait toujours pensé qu’il était biologiquement impossible de régénérer les neurones du cerveau et de la moelle épinière (contrairement à d’autres tissus du corps) une fois qu’ils étaient endommagés. Toutefois, Bregman a découvert qu’en utilisant des anticorps elle pouvait bloquer l’action des agents chimiques inhibiteurs qui empêchaient les neurones du rat de se développer. Ainsi, elle a réussi à restaurer le potentiel de croissance dont étaient dotées les cellules des rats dans leur jeunesse. Cette découverte a une importance énorme pour la longévité humaine puisque le cerveau humain est l’un de nos systèmes les plus déterminants. Chose étrange, les divisions cellulaires au sein de notre cerveau cessent à un stade très précoce et sont suivies d’un long processus de morts cellulaires progressives. Cela affecte des facultés essentielles telles que l’audition, l’odorat et la mémoire.

Le gène de la longévité

La longueur des télomères (en blanc) détermine la durée de

vie de nos cellules.

Pendant ce temps-là, une équipe de scientifiques français, sous la direction du Dr François Schachter, a étudié un système tout aussi essentiel : le système immunitaire humain. En comparant méticuleusement l’ADN de centenaires français à un échantillon témoin de la population générale, Schachter a déjà trouvé un gène, appelé « HLA-DR », qui est bien plus répandu dans le groupe des centenaires. Chose assez étonnante, le système immunitaire affiche le taux de mutations le plus élevé de toutes les cellules du corps et fait partie des premiers à décliner avec l’âge, nous laissant à la merci de toutes sortes de maladies. La détérioration combinée du système immunitaire et du cerveau est cruciale pour le processus de vieillissement qui se solde par une mort naturelle.

Pourquoi le système de duplication génétique est-il si imparfait ? Il semblerait que le problème provienne en partie de l’air que nous respirons. Dough Wallace, chef du département de génétique de l’Université d’Emory à Atlanta, aux États-Unis, a passé vingt-cinq ans à étudier minutieusement les minuscules composants cellulaires appelés mitochondries présents dans chaque cellule humaine. Ces mitochondries

|

sont les petites centrales électriques des cellules, et donc du corps, métabolisant l’oxygène (apporté par nos globules rouges) et autres nutriments afin de fournir de l’énergie aux diverses fonctions cellulaires. Wallace, ainsi que de nombreux autres éminents scientifiques, pense qu’un excès de « radicaux libres » a un effet corrosif sur les cellules.

La collègue du Dr François Schachter, Marie-Laure Muiras, fait partie de ces nombreux scientifiques qui cherchent comment réduire les dommages causés par les radicaux libres. Muiras a découvert dans le groupe de centenaires un gène, appelé « PARP », qui serait peut-être déterminant pour le processus de réparation de l’ADN. Si nous parvenions à cerner pleinement ce système génétique, nous pourrions envisager la création de gènes déterminants pour un système d’entretien super-efficace.

Un autre système de défense contre le vieillissement consiste à écarter les radicaux libres avant qu’ils nous fassent du tort. Le professeur Rajinder Sohal a injecté à des drosophiles des gènes qui protègent leurs cellules contre l’attaque des radicaux libres et a déjà réussi à augmenter leur durée de vie d’un tiers. Dough Wallace pense qu’il doit être possible de surmonter l’effet des radicaux libres en mettant au point un cocktail de produits chimiques afin de former une barrière autour des cellules.

De récentes recherches ont commencé à apporter des indices quant au processus exact de vieillissement cellulaire. Des scientifiques de la Geron Corporation, dont le comité consultatif inclut James Watson (du célèbre duo Watson et Crick qui a découvert la structure de la molécule d’ADN), pensent avoir découvert l’horloge biologique, le mécanisme qui contrôle la vie et la mort dans la cellule. On lui donne le nom de « télomère », une séquence d’ADN répétée présente à l’extrémité de chaque chromosome et souvent comparée à l’embout plastique protecteur d’un lacet de chaussure. Chaque fois qu’une cellule se divise et que l’ADN du chromosome se réplique, cet embout raccourcit. Chez un bébé, il fait environ la longueur de 20 000 « lettres », alors que chez un sexagénaire il en fait moins de la moitié. Lorsque le télomère arrive à un certain stade, la cellule cesse de se diviser et entre dans une phase appelée « sénescence ». À ce stade, les cellules et leurs fonctions subissent un nombre croissant de dommages.

Les scientifiques travaillant pour la Geron Corporation sont persuadés qu’il doit être possible d’influencer la longueur d’un télomère. Cela constituerait une avancée spectaculaire, permettant de prévenir la grande majorité des erreurs de duplication génétique survenant en premier lieu ainsi que de redonner la jeunesse à des cellules déjà sénescentes.

Si nous sommes capables d’annihiler l’effet des radicaux libres, d’étendre indéfiniment le nombre de divisions cellulaires et peut-être même de restaurer le potentiel de croissance des neurones du cerveau et de la moelle épinière, quelles limites y aurait-il à la vie humaine ? Même si des accidents devaient nous défigurer, de nouvelles avancées en génie tissulaire pourraient venir réparer et préserver notre corps.

Aux dires du Dr François Schachter, l’un des plus éminents scientifiques en la matière, « rien ne nous empêche de prolonger la durée de vie maximale de l’homme ». On est très près du but et les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. »

Alors que nous sommes sur le point de réaliser une avancée immense dans la science du vieillissement, nous devons nous demander si les dieux Anunnaki, qui nous auraient créés, étaient ici avant nous.

Nos gènes, don des dieux

Il existe des preuves que nos gènes, les gènes que nous ont légués des dieux, ont évolué sur une longue période. Cependant, bien que les lois de la sélection naturelle tendraient statistiquement à favoriser le développement des gènes de longévité, il est difficile d’imaginer que les dieux ont acquis de façon naturelle des durées de vie de centaines de milliers d’années. Une solution possible à cette énigme serait qu’ils aient artificiellement fait subir une mutation à leurs gènes, en utilisant une forme de thérapie génique telle que celle étudiée aujourd’hui par nos scientifiques. Nous voici donc arrivés à un point de l’histoire où nous pourrions commencer à prendre au sérieux les preuves textuelles selon lesquelles les dieux semblaient immortels.

Si les dieux ont effectivement vécu aussi longtemps, quelles preuves s’attendrait-on à trouver ? Des restes fossilisés, s’il y en avait, ne seraient guère parlants. Le code génétique serait également muet à moins que l’on puisse emmener l’un de ces surêtres dans un laboratoire (perspective fort improbable). Les seules preuves d’une telle longévité seraient donc des documents textuels et un impact culturel. C’est exactement ce que nous trouvons.

L’une des caractéristiques étranges qui ressort des textes mésopotamiens antiques traitant des affaires des Anunnaki est leur obstination à procréer avec leur demi-sœur. Selon les règles successorales des dieux, le fruit d’une telle alliance devenait l’héritier légal au détriment du fils premier né. Cette règle apparaît dans la légende du dieu suprême Anu (qui habitait au « Paradis ») et de ses deux fils descendus sur Terre. Le fils premier né, Enki, a été destitué par le fils né en second, Enlil, qui était le fils d’Anu et de sa demi-sœur. Enlil préservait ainsi bien mieux qu’Enki les gènes de son père à travers la lignée mâle. Une telle pratique nous semble étrange parce qu’elle frôle l’inceste. En outre, elle augmente le risque d’hériter de deux copies d’un gène récessif délétère. Pourquoi alors, loin de s’en inquiéter, les dieux préconisaient-ils aussi ouvertement les unions consanguines ?

La seule réponse possible est que les gènes des Anunnaki étaient purs et ne renfermaient pas la moindre imperfection.

Cela pourrait expliquer la signification plutôt étrange du nom du dieu babylonien Marduk (MAR.DUK, « Fils du monticule pur »), faisant peut-être allusion à la pureté génétique de son père Enki. Des preuves textuelles détaillées laissent invariablement penser que les dieux tentaient d’éviter la dilution de leurs gènes de longévité artificiellement améliorés.

Néanmoins, quels qu’aient été les progrès génétiques accomplis par les Anunnaki, ces derniers ont pourtant connu un inexorable déclin. Outre les exemples précédemment cités, mes études montrent que les aînés Enlil et Enki sont entrés dans une phase de retraite manifeste au cours de l’histoire plus récente de l’humanité. Si tel était le cas, alors on s’attendrait à trouver des preuves de nouvelles tentatives visant à retarder le processus de vieillissement, des étapes dépassant la création artificielle initiale des gènes et leur préservation ancestrale via l’inceste. Nous évoquons ici un système d’entretien, directement équivalent au combat actuel contre les radicaux libres. Une fois encore, c’est exactement ce que nous pouvons observer.

Il a été longtemps supposé que les représentations égyptiennes de dieux se faisant servir des coupes (au breuvage inconnu) symbolisaient leur immortalité. L’artiste n’aurait sûrement pas pris la peine de commémorer l’événement s’il n’avait pas été significatif.

L’importance symbolique de la coupe d’immortalité est également évidente au vu des nombreux tombeaux mésopotamiens où les archéologues ont découvert des morts qui reposaient en portant une coupe à la bouche, comme s’ils étaient sur le point de boire. Ces sépultures renfermaient divers autres objets de la vie quotidienne, impliquant un lien entre la coupe et la vie éternelle dans l’au-delà. La similitude avec la culture égyptienne se passe d’explications.

L’association des dieux et des coupes dans l’Égypte ancienne découle-t-elle de témoignages oculaires où l’on aurait vu les dieux en train de consommer des substances anti-vieillissement ? Il se peut effectivement que de telles scènes aient été observées, pas forcément en Égypte mais en Mésopotamie toute proche, où les rois et les grands prêtres vivaient aux côtés de leurs dieux.

À l’origine de ce savoir ésotérique se trouve peut-être le roi sumérien Gilgamesh. La tablette X de The Epic of Gilgamesh décrit son voyage vers la terre des Anunnaki, où il a rencontré Noé (Ziusudra, ou Utnapishtim). Dans la tablette XI, Noé relate à Gilgamesh l’histoire du Déluge, puis donne au héros sur le départ une plante appelée « le vieil homme rajeunit » : « Gilgamesh, je vais te révéler un secret, plus précisément, je vais te confier un secret des dieux : il existe une plante semblable à l’aubépine... Comme une rose, ses épines te piqueront les mains. Si tu parviens à mettre la main sur cette plante, tu trouveras la vie éternelle. »

Le sens du jardin d’Eden

Un autre texte sumérien, relatant l’histoire d’Adapa – un « homme modèle » créé par Ea/Enki – décrit son voyage à Nibiru, la planète des

|

dieux. Ici nous trouvons des références à « l’eau de vie » et « au pain de vie ». Enfin, il y a le jardin biblique d’Éden avec son « arbre de vie » qui offrait une immortalité potentielle à Adam et Ève. D’un point de vue génétique, toutes ces substances, y compris le « fruit » du Jardin d’éden, auraient pu être des médicaments anti-vieillissement protégeant les cellules contre les dommages des radicaux libres. Le récit biblique d’Adam et Ève est aujourd’hui considéré comme un simple mythe, mais trois indices laissent penser qu’il pourrait s’agir du récit fortement enjolivé d’un événement réel. Le premier indice est la présence du serpent – symbole bien connu des dieux de l’Égypte ancienne et notamment d’Enki lui-même, le manipulateur généticien, créateur supposé de l’humanité.

Le second indice est l’acquisition par Adam et Ève des connaissances sexuelles. Les textes anciens tels que l’Atra-Hasis suggèrent que le premier homme, appelé le LU.LU, était un mélange hybride d’Anunnaki et d’Homo erectus, et que les hommes et les femmes qui ont suivi ont alors été clonés afin d’alléger le labeur des dieux et des déesses. Comme nous le verrons bientôt, ces événements ont précédé l’incident du jardin d’Éden. Puisque les hybrides sont pratiquement tous nés stériles, la faculté de procréer dont a été doté l’humanité dans le Jardin d’Éden prend une grande importance.

Le troisième indice est la signification du terme Éden, mot qui provient certainement du terme sumérien E.DIN. Puisque DIN était une forme abrégée du mot DIN.GIR, signifiant « les dieux », il y a de fortes chances que le mot Éden ait signifié « la demeure des dieux ». D’après mes recherches, on s’attendrait là à ce que les dieux aient eu plus d’une demeure, car la Terre était géographiquement divisée entre les deux frères rivaux Enlil et Enki et leurs descendants respectifs. Tandis que les Enkiites vivaient sur le continent africain (connu sous le nom d’Abzu ou « monde inférieur »), les Enliites occupaient l’Asie et plus particulièrement les terres fertiles de Mésopotamie. Nous avons donc affaire à un Éden occidental et à un Éden oriental.

À la lecture de l’Ancien Testament, tout porte à croire que l’homme existait déjà lorsque Dieu l’a placé dans le Jardin d’Eden. Un texte, The myth of the Pickaxe, cité par le professeur Samuel Kramer, le confirme et laisse penser que le Seigneur Dieu n’était autre qu’Enlil venu en Afrique capturer les esclaves LU.LU par la force : « Le Seigneur appela à lui les AL.ANI, donna ses ordres. Il se saisit de l’arme qui fend la terre, se la posa sur le front en guise de couronne, et se mit en route pour l’Endroit-où-germait-la chair. Dans le trou se trouvait une tête d’homme ; depuis le sol, les gens se frayaient un passage vers Enlil. Il regarda fixement ces gens à la tête noire. »

Adam et Ève privés d’immortalité

Enlil aurait enlevé Adam et Ève de l’Eden occidental (l’Afrique) pour les emmener soulager le labeur des dieux en Mésopotamie.

Dans d’autres textes, « l’Endroit-où-germait-la chair

|

» est appelé « Bit Shimti » - la « demeure » de Shimti. Les syllabes sumériennes SHI.IM.TI se traduisent littéralement par « souffle-vent-vie ». Bit Shimti était donc la « demeure où est insufflé le vent de la vie ». La formulation est directement comparable à celle de la Genèse 2 : 7, où le Seigneur Dieu créa l’homme et « insuffla dans ses narines le souffle de la vie ».

Il semblerait donc que l’homme ait à l’origine été créé par Enki dans l’Eden occidental d’Afrique (conformément à des preuves scientifiques « provenant d’Afrique ») avant d’être capturé par Enlil et placé en Mésopotamie pour alléger le labeur des dieux dans cette région.

La raison pour laquelle Adam et Ève ont été expulsés du Jardin d’Eden devient désormais claire. Jusqu’à cette époque, les hommes formaient une population contrôlée qui servait au travail forcé, et la longévité aurait donc été un attribut utile. Cependant, une fois qu’Adam et Eve se virent offrir la possibilité de procréer, il devint indispensable de leur interdire l’accès à « l’arbre de vie » qui aurait pu leur donner la vie éternelle – sous peine d’assister à une explosion démographique incontrôlable.

Si l’homme a été créé à l’image génétique des Anunnaki qui ont vécu plus de 200 000 ans, l’homme avait-il lui aussi au départ une durée de vie plus grande ? Au vu du scénario que j’ai exposé jusqu’à présent, cela paraîtrait logique. L’Ancien Testament semble indiquer que c’était bien le cas, Adam ayant vécu 930 ans. La liste des rois sumériens va encore plus loin, répertoriant des règnes ayant duré des milliers d’années (même si certains de ces « rois » ont très bien pu être des dieux). Inutile de dire que l’on a toujours fait abstraction de ces deux sources de données en raison de leur impossibilité apparente. Toutefois, grâce à ce que nous a appris la génétique moderne, nous pouvons désormais étudier ces données d’un point de vue scientifique.

La première chose qui nous frappe à propos de la longévité enregistrée dans la Bible est que les données doivent être bien en deçà de la réalité. L’Ancien Testament préserve minutieusement la lignée ancestrale depuis Adam jusqu’à Noé quand il relate l’âge auquel chaque père eut un fils. Ces années, y compris l’âge de Noé au moment du Déluge, s’élèvent au total à 1 656, laissant penser que l’humanité a été créée 1 656 ans avant le Déluge. En outre, la Bible retrace de la même façon la lignée ancestrale post-Déluge, depuis Noé jusqu’à Abraham, couvrant une période totale de 292 ans.

Que nous utilisions 2123 av. J.-C. comme date de la naissance d’Abraham ou toute autre date communément admise, ces chiffres ne cadrent pas, car ils suggèrent que le Déluge a eu lieu en l’an 2415 av. J.-C. et que l’homme a été créé en l’an 4071 av. J.-C. Les preuves scientifiques de l’existence d’une civilisation avancée en l’an 3800 av. J.-C. et de l’Homo sapiens il y a 200 000 ans – en plus du manque de preuves archéologiques d’un Déluge survenu aux alentours de l’an 4000 av. J.-C. – laissent penser que les données bibliques sont bien en deçà de la réalité.

J’ai l’impression que les rédacteurs de la Bible, dépourvus des connaissances de la science génétique, ont été quelque peu déconcertés par les durées de vie initiales desquelles ils ont tiré les données bibliques. Dans mon récent livre, Gods of the New Millenium, j’ai reconstitué la durée de vie des patriarches en revenant sur les divisions chronologiques des éditions antérieures. J’en conclus que les durées de vie d’avant le Déluge ont été divisées par cent pour des raisons de commodité. Ainsi, Adam aurait-il vécu 93 000 ans.

Chose étonnante, il est possible d’apporter une preuve chronologique de ma théorie sur la longévité, en s’appuyant sur des textes anciens qui situent l’arrivée des Anunnaki et la création de l’humanité par rapport au Déluge. La date de l’arrivée des dieux nous est fournie par le mystérieux verset du chapitre 6 de la Genèse, dans lequel le Seigneur dit : « Mon esprit ne restera pas indéfiniment dans l’homme, car il n’est que chair ; Et il ne vivra que cent vingt ans. »

Cette déclaration est faite par le Seigneur peu de temps avant le Déluge dans une optique de destruction totale de l’humanité. Selon le Livre de la Genèse, Noé a ensuite continué à vivre 950 ans et non simplement 120 ans comme on l’a prétendu. Toutefois, si l’on traduit le verset originel de façon littérale, on s’aperçoit que c’est le passé qui est utilisé et non le futur. Cela donne donc « il a vécu cent vingt ans ».

En 1976, Zecharia Sitchin a conclu que le mot « années » signifiait en réalité « périodes » et devrait s’appliquer non pas à l’humanité mais à la déité. La Bible répertoriait donc les périodes que le Seigneur avait passées sur Terre. Quant à la date de la création de l’humanité, elle nous est fournie par un texte akkadien, intitulé Quand les dieux semblables aux hommes apportèrent le travail. Ce texte affirme que la création de l’homme a été précédée de quarante périodes de souffrance endurée par les dieux subalternes :

Pendant dix périodes ils ont peiné au travail ;

Pendant vingt périodes ils ont peiné au travail ;

Pendant trente périodes ils ont peiné au travail ...

Retrouvez la suite de l'article dans votre magazine NEXUS n°43 :

Vous pouvez vous procurer NEXUS

dans quelques kiosques ou vous abonner directement

>>> ICI <<<

Bonne lecture.